3月27日,我院于25—1310成功举办了第一百二十期青马学术论坛,黄超老师出席并担任点评教师。本次青马学术论坛由科研中心廖韵熙主持,我院2023级研究生胡沁芝、梁秀清、郁金晶以及2024级研究生吴德芬、余劭美、赵高凡、向临枫、詹思思参加,并分别作许倬云的《万古江河》、冯天瑜的《“封建”考论》读书分享。

余劭美同学从《万古江河》中提炼出三重文明反思。其一,明清对外封闭,如今全球化遭遇西方规则冲击,秉持“和而不同”的中华文明,需借助许倬云对历史代价的警示,平衡文化保护与规则重建。其二,传统史观聚焦成功者,而微观文化和个体命运作为文明发展的代价常被埋没,关注它们能呼应历史伦理与当代对弱势群体的关怀。其三,数字时代算法茧房与宋明理学封闭性相似,突破认知局限,实现思维创新,是数字时代构建新文明发展模式的关键。余劭美运用许倬云的江河史观剖析现代社会问题,揭示文明发展并非直线式,这对保护文化根基、拥抱变革有重要启示。

赵高凡同学重点介绍了《万古江河》中蕴含的中国文化的转折与开展,指出该书跳出了传统王朝史观,借“江河”隐喻,从文化视角梳理了中华文明自新石器时代至近代的变迁,涵盖平民生活、社会心理和思想文化等层面。同时他站在作者的角度理解了作者对人类互谅互信、携手实现文明突破,构建大同世界的期望。他借助许倬云的江河史观剖析中华文明发展脉络,揭示开放包容和自我修正对文明延续的重要意义。

向临枫同学介绍了《“封建”考论》的中国文化基因,他介绍到,该书以“封建”概念为线索,深入剖析了这一术语在中国历史中的语义流变与文化基因,通过对比日本、西欧的封建制度,强调中国“皇权时代”的中央集权、官僚政治与土地私有等特征,与欧洲领主制、契约关系截然不同。他借助冯天瑜对“封建”概念的考论,认识到对历史概念的精准辨析是理解文化基因的关键,唯有立足本土语境,才能守护中国文明的独特性。

詹思思同学分享了《万古江河》这本书中蕴含的文化交流发展逻辑,她讲到该书中提到文化扩张靠的不是武力征服,而是包容共生,还讲到禅宗把印度佛理转化为中国智慧,呈现了“海纳百川”的道理:真正的文化自信,是既能坚守自身特色,又能吸收外来文化,创造新的文化成果。许倬云对近代历史教训的反思,让詹思思认识到,在全球化时代,只有以开放的心态面对文化交流,才能像长江奔流入海一样,在世界舞台上创造新的辉煌。

吴德芬同学分享了《万古江河》的架构,介绍了该书是以中国历史之展开为经,以中国文化之铺陈为纬,贯穿始终的基本思想则为系统论——既着眼于系统内的流变,又不忽略系统间的影响,内外交互作用,一环套着一环。在这片被历史风霜雕刻的大地之上,文化如一脉不息的溪流,悠悠地穿梭于崇山峻岭与广袤平原之间,滋养一代又一代的灵魂。她借助作者许倬云在书中的独特视角,梳理出历史与文化的发展脉络,这对理解中国历史文化的传承与发展,具有深刻的启示价值。

胡沁芝同学介绍了《“封建”考论》一书中的历史认识的反思,她介绍了作者梳理西周“封土建国”的原意是展现先秦分封制重构政治共同体的合理性。把秦汉后两千年历史套入西欧“feudalism”框架,是近代文化转型时的错误认知。这一错误不仅掩盖了官僚选拔、中央集权等制度创新,还抹黑了礼乐文明和文治传统。胡沁芝借助书中考辨,认识到摆脱西方话语依赖,才能在传统与现代对话中,探寻制度规律,提升文化转型的自主意识。

梁秀清同学向我们介绍了《万古江河》中的中国文化基因。她介绍这本书堪称文化基因图谱,揭示了中华文明绵延不绝的奥秘。研读该书,能明晰中华文明的文化基因,这些基因是宝贵的精神财富与力量源泉。梁秀清借助许倬云的叙事,明确传承历史文化对民族复兴的价值,指出在民族复兴的征程中,我们要从历史中汲取智慧,传承创新。

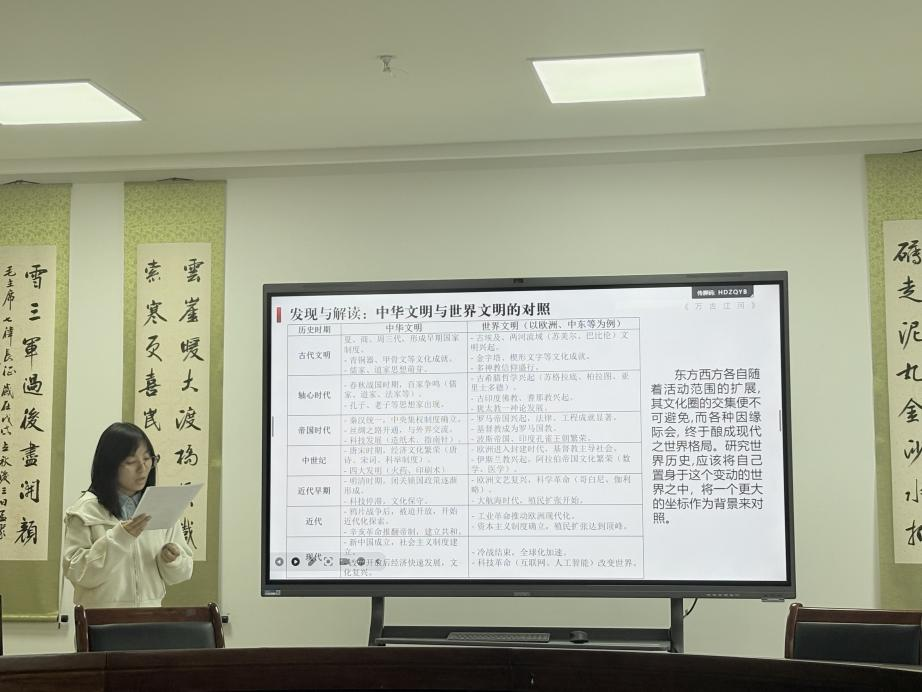

郁金晶同学重点介绍了《万古江河》中蕴含的中国文化的发展脉络,介绍该书通过古今映照,中外对比的方式进行反思,以黄河流域为核心的“中国”一步步走向世界文化中的“中国”,在兼收并蓄中不断成为新的自己。该书包罗万象,对同时期的欧洲、东南亚、中亚各国也有横向的对比,显示出深厚的史学底蕴。郁金晶借助许倬云独特的历史叙事,对历史著作的价值与魅力有了更为深刻的理解。

读书之星合照

在本次学术论坛中,黄超老师对同学们的热情参与表示高度的赞扬,并对大家的表现给予了积极的评价。他指出大多数同学都能够很好地掌握和理解自己所读的文章,同时也给同学们提出了三点建议:第一是建议同学们要批判性的阅读相关著作和观点,对“新革命史”等学术前沿观点要有所了解。第二是建议同学们在学术论坛汇报中避免口语化,要使用专业性强的学术语言。第三是对同学们的仪态提出了宝贵的建议,要有随机应变的能力。最后,梁秀清、郁金晶、赵高凡三位同学获选本期读书之星。在黄超老师的指导和各位同学的大力支持下,本次青马学术论坛圆满结束。